L'Apprentie Sorcière

![]()

![]()

Angleterre, Août 1940. Alors que la Seconde Guerre Mondiale fait rage en Europe, les autorités britanniques décident d'évacuer les enfants de Londres vers la campagne. C'est ainsi que Carrie, Charlie et Paul se retrouvent à Pepperinge Eye, où ils sont recueillis malgré elle par Eglantine Price (Angela Lansbury). Il faut dire que la demoiselle a d'autres priorités que de s'occuper de ces enfants. En effet, elle attend avec impatience le dernier cours de magie que le Professeur Emelius Browne (David Tomlinson) doit lui envoyer, et qui contient la formule du "Substitut Locomotion" qui permet de donner vie à des objets inanimés. Lorsqu'elle apprend que la formule ne lui parviendra jamais, elle décide alors de prendre les choses en mains. Accompagnée des enfants, qui ont percé son secret d'apprentie sorcière, elle s'envole pour Londres à bord de son lit en cuivre ensorcelé, afin de récupérer directement auprès de son professeur la leçon manquante. La déception est grande quand elle découvre que Browne est en fait un charlatan et que ses sorts ont en fait été recopiés dans un vieux livre de magie incomplet. Obstinée, elle embarque alors les enfants et le professeur dans une formidable aventure, à la recherche des pages manquantes du grimoire qui lui révéleront l'ultime formule magique...

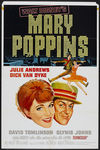

7 ans après Mary Poppins, les studios Disney renouent avec les films mélangeant prises de vues réelles et séquences animées avec L'Apprentie Sorcière (Bedknobs and Broomsticks). Le film s'inspire d'une histoire de Mary Norton que Walt Disney avait acquise dans les années 1960. Mettant en vedette Angela Lansbury dans le rôle titre, on y retrouve quelques ficelles de Mary Poppins, de son réalisateur, Robert Stevenson, à l'acteur David Tomlinson, qui tenait déjà le rôle de Monsieur Banks, en passant par les chansons des frères Sherman.

L'Apprentie Sorcière est sorti dans les salles américaines le 13 décembre 1971, quelques semaines après sa première, organisée en Angleterre le 7 octobre de la même année.

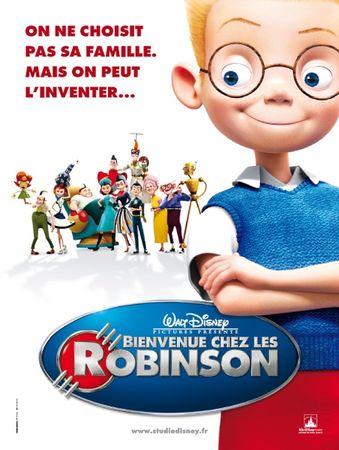

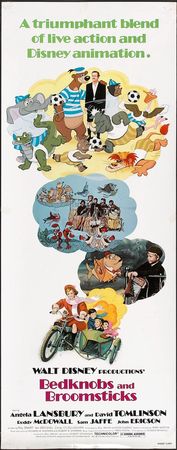

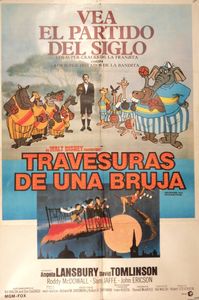

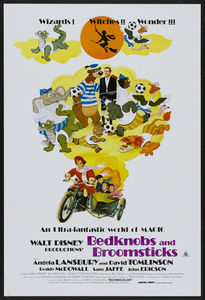

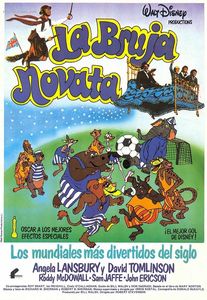

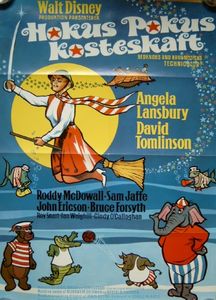

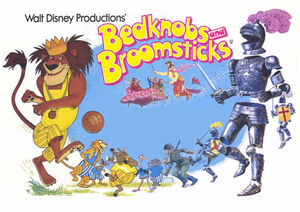

Alors même que le film est en majeure partie composée de prises de vue réelles, on remarque que l'affiche est clairement tournée vers la mise en valeur des scènes mélangeant acteurs et séquences d'animation. On retrouve ainsi Angela Lansbury, David Tomlinson et les enfants embarqués sur le mythique lit en cuivre aux pouvoirs magiques, plongé au coeur des eaux bleues de l'océan, au milieu des poissons anthropomorphiques. En haut du document, le monde terrestre de l'île de Naboombu, et ses habitants "animaux", du roi lion Leonidas, au volatile secrétaire, en passant par l'ours grincheux qui a récupéré les humains au bout de son hameçon ou encore l'équipe de football du  monarque.

monarque.

On a souvent reproché au film d'être une pâle copie de Mary Poppins. On peut noter que le titre tel qu'il apparaît sur l'affiche est lui-aussi proche de ce film, avec ses lettres écrites avec des points jaunes rappelant les ampoules des enseignes de Broadway. Seule différence, leur nombre, L'Apprentie Sorcière devant se contenter d'une seule rangée de points là où son prédecesseur en avait trois...

Une seconde affiche fut également créée, avec un visuel différent. Cette fois, le contexte de la Seconde Guerre Mondiale est davantage mis en avant, avec l'apprentie sorcière prête à donner l'assaut, sur son balais magique, et les armures animées.

Une dernière affiche fut enfin créée, présentant les sorties de l'année 1971, savoir celle de L'Apprentie Sorcière, mais également celle de La Belle et le Clochard, rediffusé 16 ans après sa création.

L'Apprentie Sorcière est ressorti dans les salles américaines en 1979.

Nouvelle sortie, nouvelles affiches. Le côté animation est toujours mis en valeur, notamment la célèbre scène dans laquelle Emelius Browne arbitre un match de football déjanté. A noter que cette-fois, le film est clairement vendu comme un mélange de prises de vue réelles et d'animation.

![]()

En France, L'Apprentie Sorcière fut présenté au public à deux reprises, la première sortie datant du 27 octobre 1972 et la seconde du 24 juin 1981.

L'affiche de la première sortie reprend un visuel de l'affiche américaine, avec cependant un côté "dessin" davantage accentué, Angela Lansbury devenant pour le coup méconnaissable...

La seconde affiche, quant à elle, associe monde animé et monde réel de manière assez maladroite. On se retrouve ainsi devant un tigre amateur de football narguant un soldat nazi, qui se fait botter le derrière par l'une des armures animées.

![]()

- Allemagne :Die Tollkühne Hexe in ihrem Fliegenden Bett

- Argentine : Vea El Partido del Siglo

- Australie (1979) :

- Belgique :

- Espagne : La Bruja Novata

- Finlande : Hokus Pokus Kosteskaft

- Grande-Bretagne :

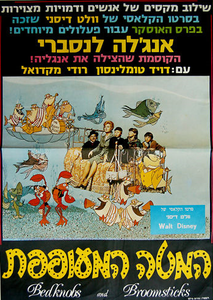

- Israël :

- Italie : Pomi d'Ottone e Manici di Scopa

- Suède :

![]()

- Photos d'exploitation, Etats-Unis, 1971 :

- Clichés pour la presse, Etats-Unis, 1971 :

- Dossier de presse, Etats-Unis, 1971 :

- Photos d'exploitation, Etats-Unis, 1979 :

- Photos d'exploitation, Allemagne :

- Photo d'exploitation, Mexique :

- Publicité sortie vidéo, France :

- Image promotionnelle :

![]()

Comics, février 1972

Magazine Sketches, hiver 2006

![]()

Photos de tournage

Angela Lansbury ; David Tomlinson ; Le producteur Bill Walsh et le responsable de l'animation Ward Kimball ; Photo de tournage ; Le scénariste Don DaGradi ; Don DaGradi, Bill Walsh et les Frères Sherman.

Séance d'enregistrement de David Tomlinson.

Les objets du film, conservés aux archives des Studios Disney.

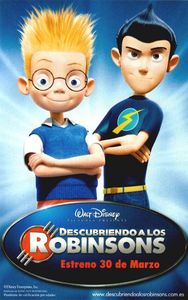

milieu sont importants, mais ces gens derrière... Qui sont-ils ? Que font-ils ? Le spectateur peu rapidement être perdu, d'autant que personnages du présent et personnages du futur se côtoient, que personnages importants et figurants se mêlent... Cependant, l'affiche reste très chaleureuse, avec son fond orangé, et ses personnalités si diverses...

milieu sont importants, mais ces gens derrière... Qui sont-ils ? Que font-ils ? Le spectateur peu rapidement être perdu, d'autant que personnages du présent et personnages du futur se côtoient, que personnages importants et figurants se mêlent... Cependant, l'affiche reste très chaleureuse, avec son fond orangé, et ses personnalités si diverses...