Oliver et Compagnie

![]()

![]()

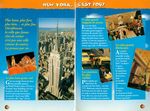

27ème grand classique des studios Disney, Oliver et Compagnie (Oliver & Company) est la libre adaptation du célèbre roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Réalisé par Georbe Scribner, le réalisateur du Prince et le Pauvre, le film prend place au coeur du New York des années 1980. Dans cette jungle urbaine, un petit chaton abandonné, Oliver, tente de survivre. Il est recueilli par Roublard et sa bande de chiens des rues. Mais les temps sont durs, et le maître de Roublard, Fagin, est dans la panade la plus totale. En effet, il doit rembourser l'argent que lui a prêté l'un des parrains locaux, l'impitoyable Sykes. Pour honorer ses dettes, Fagin envoie alors ses chiens et le petit Oliver en ville, afin qu'ils fassent les poches des passants. C'est en tentant de voler un auto-radio que le petit Oliver reste coincé dans une magnifique berline, dans laquelle il fait la connaissance de Jenny, petite fille riche, délaissée par ses parents partis en voyage d'affaire, qui décide immédiatement de l'adopter... Persuader qu'il a été enlevé, ses amis canins s'empressent de retrouver Oliver et de le ramener au repère de Fagin. Lorsque ce-dernier s'aperçoit qu'Oliver appartient à une famille riche, il décide de demander une rançon... Mais tout se complique lorsque Sykes entre dans la partie, et kidnappe la petite fille...

Oliver et Compagnie est sorti dans les salles américaines le 18 novembre 1988.

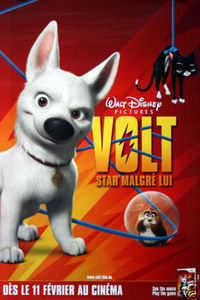

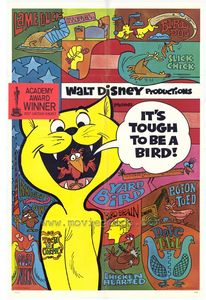

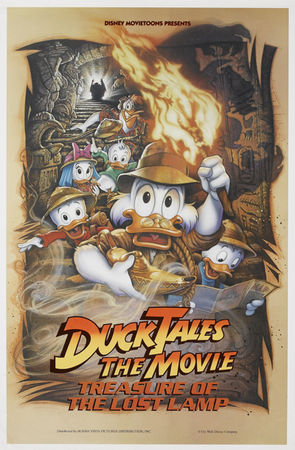

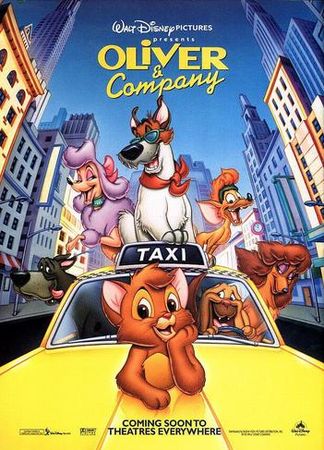

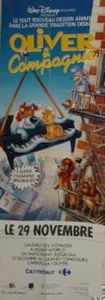

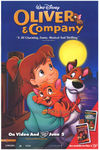

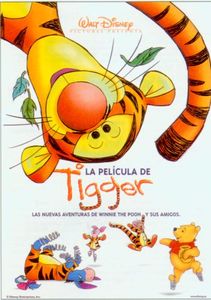

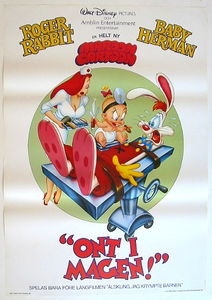

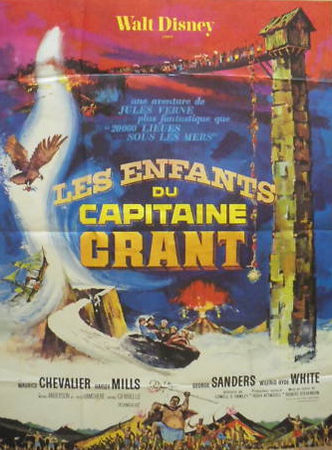

L'affiche, l'une des plus belles de la période, et qui fut reproduite pour la promotion du film à l'étranger, s'applique à donner le ton du film, et à présenter ses principaux personnages. Tout d'abord, le cadre new yorkais est clairement montré, par cette vue plongeante sur les rues de la ville et sur les gratte-ciels. Les principaux personnages sont présentés : le chaton Oliver, évidemment, accompagné de Roublard, mais également Tito, le chihuahua bavard, et Georgette, la caniche bourgeoise, ainsi que Rita, Einstein et Francis, les cabots de Fagin. Pas de personnages humains sur cette affiche, uniquement des animaux, afin de montrer qu'ils sont les héros de cette histoire. Pas de méchant, non plus, uniquement des héros. Et puis, le piano, malgré le côté improbable de la scène, révèle l'aspect très musical du film, qui est ponctué de nombreuses chansons ben rythmées, interprétées par, excusez du peu, Billy Joel (Roublard) ou encore Bette Midler (Georgette) !

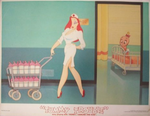

Devant le succès du film, à une époque où les studios Disney était dans une mauvaise passe, Oliver et Compagnie eut l'honneur d'une seconde sortie, le 29 mars 1996 :

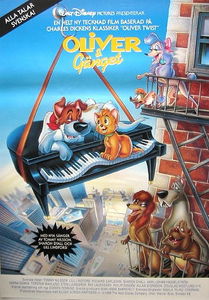

Une nouvelle affiche fut créée pour l'occasion, reprenant les mêmes personnages, dans une situation toujours aussi incongrue, à savoir dans et sur un taxi new-yorkais, qui permet, par la même occasion, de bien situer le film dans la jungle de New York.

A noter que le film fut projeté au El Capitan Theatre à l'occasion de sa sortie en DVD, du 9 au 22 janvier 2010.

En France, le film est sorti le 29 novembre 1989, plus d'un an après la sortie américaine.

![]()

- Espagne (28 novembre 1989) : Oliver y su pandilla

- Grande-Bretagne (13 octobre 1989) :

- Suède (1er décembre 1989) : Oliver och gänget

![]()

- Dossier de presse, Etats-Unis :

- Clichés pour la presse, Etats-Unis :

- Photo d'exploitation, Etats-Unis :

- Dossier de presse, France :

- Photos d'exploitation, France :

- Photo d'exploitation, Mexique :

- Publicité 45 tours, France :

- Affiche sortie Vidéo / DVD, France, Etats-Unis :

- PLV sortie vidéo, France :

![]()

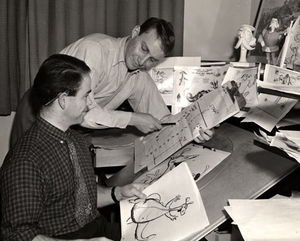

- Animation Magazine N°4, Volume 2, avec Roy Disney et Peter Schneider posant devant les storyboards du film :

- Journal de Mickey N°1953 du 24 novembre 1989 :

- Journal de Mickey N°1954 du 1er décembre 1989 :

- Journal de Mickey (1996) :

![]()

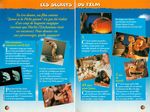

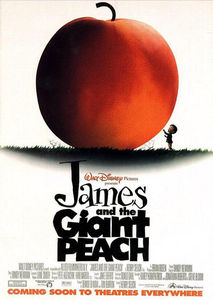

alors à la production, et Sellick à la réalisation. Pour ce deuxième projet, ils s'inspirèrent du livre de Roald Dahl, James et la Pêche géante (James and the Giant Peach).

alors à la production, et Sellick à la réalisation. Pour ce deuxième projet, ils s'inspirèrent du livre de Roald Dahl, James et la Pêche géante (James and the Giant Peach).

animées.

animées.